Chronique d'un déclin annoncé (13/01/2008)

Par Pierre Béguin

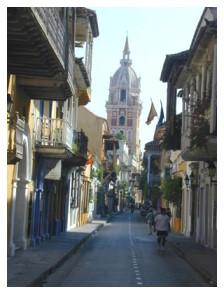

Sur la côte des Caraïbes, en Colombie, Cartagena sert habituellement de décor à de nombreux films d’ambiance coloniale. Protégée par l’UNESCO, la vieille ville n’a besoin que d’un peu de sable et quelques chevaux dans ses rues étroites pour retrouver ses allures de 18e siècle colonial. J’ai passé beaucoup de temps, et quelques réveillons animés, dans cette ville où mes souvenirs sont nombreux. Mais la récente vision du film L’Amour au temps du choléra, tourné précisément à Cartagena, me renvoie plus spécialement au souvenir de Jean-Pierre, un professeur de dessin parisien. Parti à l’aventure sur un voilier, il débarque à Cartagena, après deux ans de navigation errante, au moment où se tournent les scènes de ville d’un film à grand budget Mission, de Roland Joffé avec Robert De Niro. Engagé dans la confection des décors, il dessine et fait les plans de l’église jésuite censée brûler à la fin du film – en réalité recyclée en dancing à Santa Marta, une autre ville côtière aux environs de laquelle furent tournées les scènes de forêt (il fallait bien une église jésuite pour un tel destin). Ce premier contrat le fait connaître dans le milieu, si bien qu’il se voit propulser responsable des décors pour le film Chronique d’une mort annoncée, avec Ornella Muti et Anthony Delon, autre adaptation, avant L’Amour au temps du choléra, d’un roman de Gabriel Garcia Marquez. Il gagna une coquette somme, l’investit dans un superbe restaurant du vieux Cartagena qui, rapidement, marcha l’enfer.

C’est là que je l’ai rencontré la première fois, en Seigneur des lieux, au sommet de sa trajectoire d’aventurier, au moment où, à peine plus d’une année après son arrivée les poches vides, il était devenu un incontournable de la ville. Toute la soirée, il m’a montré et expliqué en détail les plans des décors qu’il avait créés, tout en déversant dans mon verre force alcool et dans mes oreilles attentives une pluie d’anecdotes, souvent salaces (non, je ne dirai rien!), concernant le tournage d’un film qui avait déjà fait grand tapage en Colombie par les excès de son réalisateur (mais ceci ne nous…regarde pas). Prévu à Mompos, un village colonial situé à 4 heures de Cartagena à l’intérieur des terres et seulement accessible en remontant par bateau le río Magdalena, le film fut principalement tourné en décors artificiels à Cartagena, notamment la grande place où se déroule le meurtre annoncé de Santiago Nasar, une grande place qui n’existe pas dans le village réel. Mais c’était surtout le bateau à aube, amenant l’évêque et Bayardo San Roman à Mompos, qui concentrait les moqueries de Jean-Pierre, et de tout le pays d’ailleurs. Reconstitué à grands frais avec une précision historique maniaque, il s’était échoué régulièrement sur les rives du Magdalena, personne ne sachant plus conduire un tel bateau. Ce fut l’armée, paraît-il, qui l’achemina finalement à bon port. Des mois de travail, des millions et l’armée pour 30 secondes de tournage. Ça commençait bien! Au moins, dans L’Amour au temps du choléra, le bateau à aube trouve enfin une véritable fonction et, apparemment, un véritable pilote.

Quelques mois plus tard, je retournai au restaurant. Etrangement, la clientèle était clairsemée et Jean-Pierre en très petite forme. Adepte de plongée, il s’était fait attaquer par des requins qui lui avaient sectionné une main. Opéré aux Etats-Unis, il avait partiellement recouvré l’usage de sa main mais laissé beaucoup de dollars et de force dans l’aventure. En réalité, son heure de gloire était passée aussi rapidement qu’elle était venue. Son déclin commençait.

De retour à Cartagena une année plus tard, je cherchai en vain le restaurant. Dans la rue, aucun passant ne connaissait plus Jean-Pierre, le français. Disparu! Oublié! Je devais apprendre par un ami qu’il avait eu un accident de voiture et que le timon de la direction lui avait transpercé la poitrine. Il était encore à l’hôpital, dans un triste état. Je ne devais jamais le revoir.

Jean-Pierre fait partie de ces personnages, souvent rencontrés au cours de mes pérégrinations, qui ont autant de génie pour activer leur ascension sociale que pour générer leur propre déclin. Mais qui n’ont pas une once de talents pour faire fructifier leurs acquis. Parce que, fondamentalement, ce qui est acquis ne les intéresse pas. Ce sont de véritables aventuriers, la seule race qui parvient à attiser mon admiration…

15:14 | Lien permanent | Commentaires (1)

Commentaires

Alors, il semble qu’une seconde vie a été octroyée à ce coin de monde à l’esprit colonial. Et il ne nous reste qu’à « faire fructifier leurs acquis »,)

Écrit par : Noah - Buscadór De Información De Dominios | 19/05/2009